#1226 打ちのめされた、矢野顕子 Piano Solo Live 2015の話。

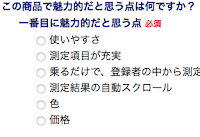

以前に書いたと書こうとしたら、書いていなかったようで。5月に、矢野顕子のライブへ足を運びました。あれです、テクノサウンドを全面に出した昨今のアルバムの全曲、ピアノで弾き語るという、なんとも大胆なライブ。って、アルバムについては書いたか、どっかで……、と振り返ってみたら、 #823 にて、アルバムのことを書いていました。で、そのピアノ弾き語りというからには、足を運ばないわけはありませぬ。 ライブは、もはや、こう弾きますか、そうアレンジしますか、といった、矢野顕子節にあふれていて、本人も二度と同じようには演奏できないというほどの、まさにライブ感に、打ちのめされて帰ってきました。 その時、収録していると言っていましたが、最近、音源が発売となりました。って、ピアノサウンドですから、CDを購入しようと思って調べたら、なんと、配信のみ。どうしようかと迷いましたけど、まぁ、配信しかしないのならば、仕方ない。というか、配信のみとすることで、アーティスト側というか、制作側というか、販売する側には、どんなメリットがあるのでしょうかね。コストダウン? って、それほどできないと訊きますし。 ちなみに、ライブではいちばん打ちのめされたのは、Yes-Yes-Yesでした。電話線や在広東少年やリラックマなんたら、なんかは、オリジナルがありますから、オドロキさせながらも着地点の想像はつくわけですよ。しかしですね、アルバムの中で大胆すぎるというか、オリジナルを見失うほどの完成度を極めていたYes-Yes-Yesは、期待を裏切るというよりも、想像もつかないようなアレンジで表現されたわけで……、もう、勘弁といった感じでした。 というわけで、その時の感動を味わいたいとばかりに、配信音源を購入したわけですが……、って、あの時と違うような気がする。って、東京でのライブ2日間を収録して、いずれかを使っているそうで。ということで、そうか、足を運ばなかった2日目の音源かぁ……、と思ったものの、ひょっとして足を運んだ1日目かもと思うところもあって。ほら、あそこまでアレンジされてしまうと、詳細はすっとんでしまい、凄いってことしか覚えていられないもので。 あ、画像はamazonのアフィリエイト張ってあります。Yes-Yes-Yesにて。サンプルを聴けるようですので、興味ある方は、画像をクリックして聴...